程晋仓

1922年前后,上海平民女校关闭后,中国共产党为了培养更多的干部,陈独秀等决定创办一所直接隶属于党的高等学校。(王军著《高语罕传》中共党史出版社,2011年1月第1版,第70页)

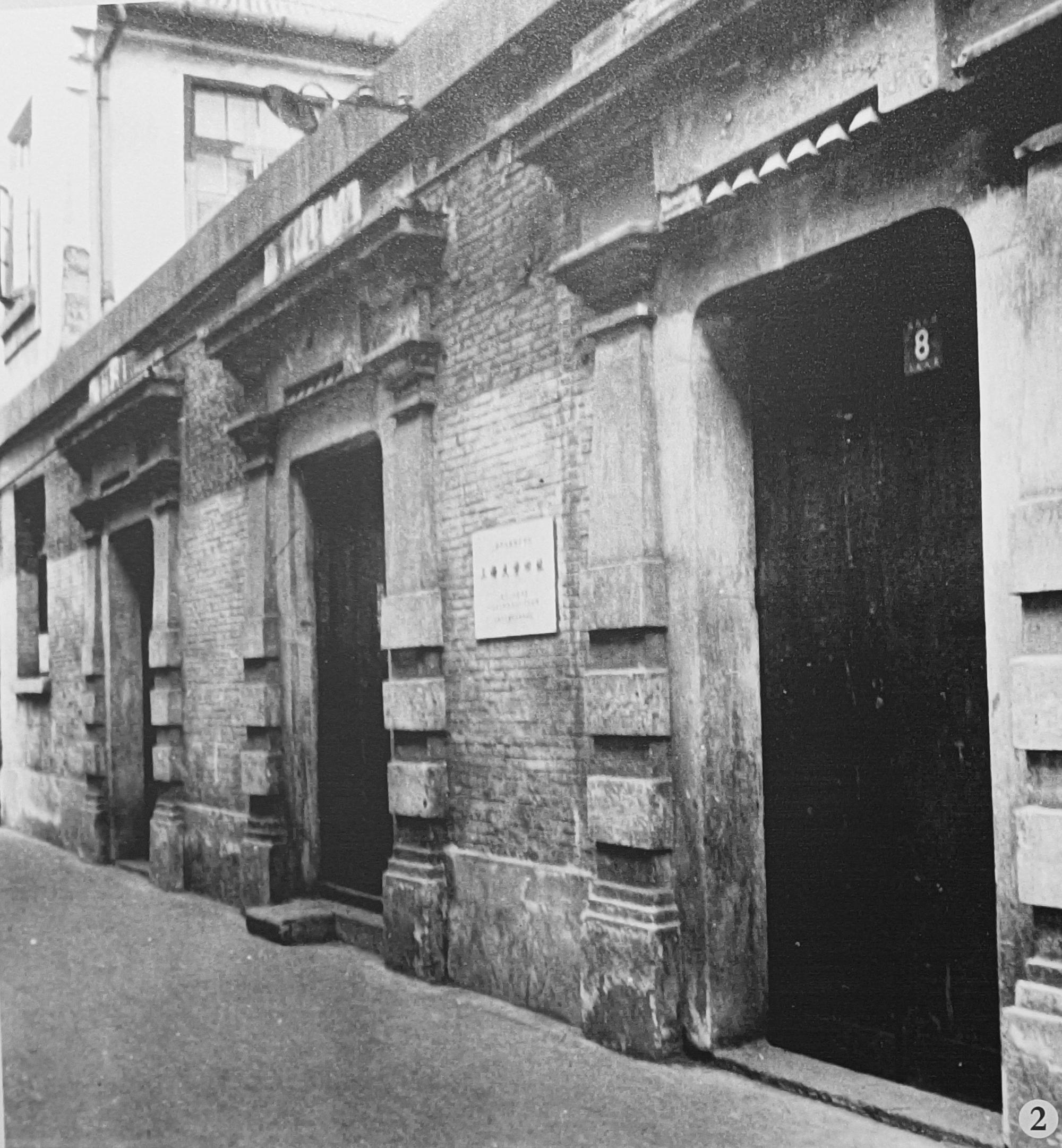

建校风波

1922年春天,上海闸北青云路的弄堂里,开办了一所私立的东南高等专科师范学校,时有在校学生160多人,尤其以安徽学子为多,特别是安徽寿县、凤台县籍学生高达数十人,诸如后期成为安徽早期地方党组织创立人的曹蕴真、徐梦秋、鲁平阶、胡萍舟、黄天伯、程锡简、吴云、桂超等人。但开学不久,该校校长却利欲熏心,趁机携卷全校学生预缴的学膳费私自跑到日本留学,闻讯后,学生们义愤填膺,为继续求学,自发组织起来,发起了改组运动,引致校园风潮,要求改造学校。他们的愿景是想聘请陈独秀、章太炎、于右任3人之中一人出任新校长。但陈独秀行踪不定,章太炎隐居苏州,闭门不出。时任靖国军总司令的于右任在革命失败后从甘肃到上海,在《民国日报》发表文章提出“欲建设新民国,当先建设新教育”。私立东南高等师范学校的学生们拜读文章后,心潮涌动,非常赞同于右任的思想与办学理念。于是,学生们四处打探,通过各种渠道找到《民国日报》总编邵力子,托请其代为请求于右任出任校长。学生代表也打听到其具体地址,多次到于右任处恳求,请他出任该校校长。

彼时,孙中山和一些国民党人因辛亥革命推翻帝制建立共和体制以来,在军事上和政治上屡遭失败,正苦苦探寻救国图强之路,遂将目光转向文化教育事业。于右任也因经历靖国军的挫折,深感培养人才的重要。他说:“失败之后,回念生平,非敢言觉悟也;因思以兵救国,实志士仁人不得已而为之;以学救人,效虽迟而功则无。”但就在于右任忖度是否就任校长时,办学经费及教员等现实问题,却又让他有些踌躇拿不定主意。经过国民党内柏文蔚、柳亚子、杨杏佛、叶楚伧等极力促劝,于右任终于同意担任校长之职,并建议将校名改为“上海大学”,拟将上大纳入国民革命的政治轨道。从于右任来说,其一生的革命历史自然很多地方值得一书,但是上海大学却是他的革命事业中最光辉最蓬勃最灿烂的一页。据说他在苏联莫斯科曾自豪地对人说过:我办上海大学,是对压迫者放的一颗炸弹。

1922年10月23日,上海大学召开成立大会,于右任宣布就职校长。由于上海大学没有在北京的北洋政府立案,在社会上仍以私立名义出现,一些所谓的贵族大学看不起它,称之为“野鸡大学”。但于右任信心坚定地对学生们说:“上大不比其他学校,希望上大同学,每人都能成为一强有力之炸弹,将来社会上定能发生极大之影响。”

孙中山从广东蒙难脱险后,对上海大学颇为关注,对上大抱着很大的希望,希望有一个造就革命干部人才的学校。1923年2月,他自上海抵广州重建大元帅府,亲自批准每月拨款资助上大。1923年,上海为筹募经费,8月,上大特设校董会,孙中山为名誉校董,蔡元培、汪精卫、李石曾、章太炎、张继、马宝山、张静江、马君武等20余人为校董。1924年1月,国民党一大召开后,国民党中央明确上海大学为国民党党立学校,经费由国民党中央党部补助保证。

1923年4月,于右任的友人李大钊来沪,推荐他的学生、共产党员、北京大学国文系毕业、前直隶高等师范的教授邓中夏参与学校管理工作。当年夏天,邓中夏到校任校务长,这是国共两党合作办学的开端。实际上,于右任常赴西北从事政治活动,学校中大小事务,都由邓中夏负责。

是时,中国共产党诞生仅年余,急需培养干部,以开拓各方面的工作,因此十分重视上海大学及上海大学的工作。

1923年,瞿秋白从莫斯科回国后,在上海担任中共中央机关刊物《新青年》季刊和《前锋》杂志主编,又兼任《向导》的编辑,陈独秀为了切实加强上大的领导力量与教学力量,决定派瞿秋白担任上大社会学系主任。

虽然上海大学一经诞生就同政治结下不解之缘,有着密不可分的关系,但它毕竟是文化教育事业,必须从发展新文化运动着手,方有前途。瞿秋白一开始就清醒地认识到这一问题。他曾在给胡适的信中说:“既就了上大的事,便要用些精神,负起责任……我们和平柏(即俞平伯)都希望上大能成南方的新文化运动中心。”瞿秋白还在《民国日报》上发表了《现代中国所当有的“上海大学”》,精辟地概括了近百年来,中国向西方文明学习的态度和顺序是“由浮泛的表面的军事技术之改进,而不得不求此技术之根源于自然科学数理科学;由模仿的急功近利的政治制度之改变,而不得不求此种制度之原理于社会科学”。当务之急,是研究社会科学,即马克思主义理论的时候了。不但如此,吸收外国优秀的文化艺术,“并不是‘国粹沦丧,文化坠绝’之表征,而却是中国文化命运之转机,中国新文化生活(复生)的端倪”。

上大在短短一年间,将原东南高师的烂摊子改造成为名副其实的高等学府,具有优秀的师资阵容,教师都是一时俊彦,学识渊博,造诣深厚。

中国共产党为进一步充实加强上海大学的师资力量,还派了一批党的教育家理论家到校讲课,这是其他各校所没有的。

社会科学系系主任先后为瞿秋白、施存统等;教员有:蔡和森、恽代英、安体诚、张太雷、萧朴生、萧楚女、董亦湘、韩觉民、李汉俊、周建人、李季等。

中国文学系系主任为陈望道;教员有邵力子、叶楚伧、刘大白、田汉、俞平伯、沈雁冰、沈冲九、胡朴安、傅东华等。

英国文学系系主任先后为何世桢、周越然。

美术科主任为洪野,教员有丰子恺、陈抱一、傅彦长等。

俄文班教员有任弼时、蒋光赤(蒋光慈)等。

中学部主任先后为杨明轩、陈德征、侯绍裘等,教员有沈观澜(沈志远)、梅电龙、高尔柏等。

从学生而言,大多数人都具有明确的学习目的,即为挽救民族危亡、为振兴中华而学。上大的宗旨也定格为“养成建国人才,促进文化事业。”全体师生为此目的而努力。而上大办得最有特色的是社会科学系。从上海大学就读的学生而言,大多数人都具有明确的学习目的,即为挽救民族危亡、为振兴中华而学。在办学中,上海大学形成定下了的宗旨“养成建国人才,促进文化事业”,全体师生为此目的而努力。

这一点,从直属中央的寿县小甸集特支——安徽省第一个党组织的建立,淮上补习社创立,凤台白塘庙特支,潘集高皇特组等一批上海大学学生回乡利用社会实践而发展起来,直至后来影响带动大批江淮学子奔赴黄埔军校和投身大革命洪流等革命史实便可寻得答案。

(未完待续)