桂少云

1952年初,为响应毛泽东主席在1951年发出的“一定要把淮河修好”的伟大号召,饱尝洪水之害的凤台人民,立即行动起来,以“根治淮河”的斗志和决心,在县委书记郑怀舟、县长余筱仙的带领下,拉开了治理淮河的大幕,兴修水利摆上了县政府的重要议事日程,治水的接力棒也从此开始传递。

1952年3月,凤台治淮总队组织民工7000人开始疏浚架河,完成土方30万立方米,8月建成了两孔的架河闸,11月开始港河疏浚,完成土方7.5万立方米,12月建成焦岗湖丁家沟口闸,完成土石方3.68万立方米。在当年又是干旱又是大汛,受灾面积达52万亩的情况下,凤台人民硬是挺直了腰板,治淮治水,谱写了崭新的篇章,一张不断延伸的治水图也有了像模像样的雏形。

一

永幸河曾几易其名,它的前身原名为“阜凤公路河”,上世纪五十年代末,被阜阳地区列为淮涡新河大河网的二级配套工程,组织约8万人的挖河大军,以人民公社为营,生产大队为连,生产小队为排的军事化编制,为兴修水利,吹起了治水的号角,擂响了开工的大鼓,后因特殊年代、多种原因被迫停工。

1962年,凤台县境内旱涝交替,受灾田达92.7万亩。残酷的自然灾害,再一次验证了“水利是农业的命脉”的重要性。不肯在重重困难下趴倒的县政府开始穷则思变,决定动员群众重新启动“阜凤公路河”水利工程。受灾人民都想着、盼着有朝一日能过上衣食无忧的好日子。于是,人们对重新开挖“阜凤公路河”寄予了很大希望,希望这条河挖好后粮田能增产增收。也许是因为叫“阜凤公路河”拗口不好记,也许是因为这个河名体现不出群众的“梦想”,已有人开始把“阜凤公路河”叫“幸福河”了。县领导、县水利部门的同志听到群众的议论后,也感到叫“阜凤公路河”太书面语了,于是顺从民意改名为“幸福河”。

1962年冬,安徽省副省长王光宇同志到阚町公社视察,在审阅上报工作计划时,看到“阜凤公路河”改名为“幸福河”,认为还不够完美,说叫永幸河为好,意为“永远幸福”,不仅要造福当代,还要永续发展,永远造福子孙后代。从此永幸河就这样十传百,百传万地叫开了。

永幸河位于茨淮新河以南,西淝河以北。北起凤台县北部尚塘乡茨淮新河,东南流经朱马店镇、古店乡、顾桥镇、桂集镇、刘集乡、凤凰镇(原城北乡)等乡镇,于县城北永幸河枢纽控制闸注入淮河。永幸河不但可以北引茨淮新河之水南调,又可南调淮河之水北上。河两岸有以挖河弃土堆筑而成的堤防,南北堤长度均为43公里。

为了追根溯源,提炼当年的永幸河精神,2013年4月,我荣幸地加入了编写《永幸河》一书的行列,县委宣传部编写组委派县作家协会的我找到了构思永幸河这部作品的执行编导之一,也就是曾任凤台县水利局局长的齐儒卿同志。

回眸永幸河,这条蜿蜒在淮河西岸的人工开挖的支流,当年“百里河工、百里红旗、劳动号子、震天动地”万众一心会战工地的壮观场面还收藏在这位老局长的心中。他深深地饮了一口茶,调整了一下自己的情绪后,慢慢地打开了深藏在记忆中的一段往事。

二

上世纪50年代末,凤台的经济非常落后,农业基础也相当薄弱,全年财政收入只有20多万元,当时因为人民的温饱还没有及时解决,根本无法抽出资金,治理境内河湖瘀淀、堤防矮小、水系紊乱等难题,凤台的水利建设只是一张白纸,如何在白纸上画出美好的治水蓝图,是摆在多任县官面前的一道考题。

治穷必先治水,怎样扭转“大雨大灾、小雨小灾,无雨旱灾”的局面,怎样为了安徽省水利建设的整体规划,为了减少全县不断发生的灾情,同时改变全县农业生产一麦一豆加红薯的种植模式而主动出击,为凤台的农业发展找良策、寻出路,1960年初,在当时县委书记赵伯良、县长胡成功与县委一班人的决策下,准备举全县之力,开挖一条人工河。

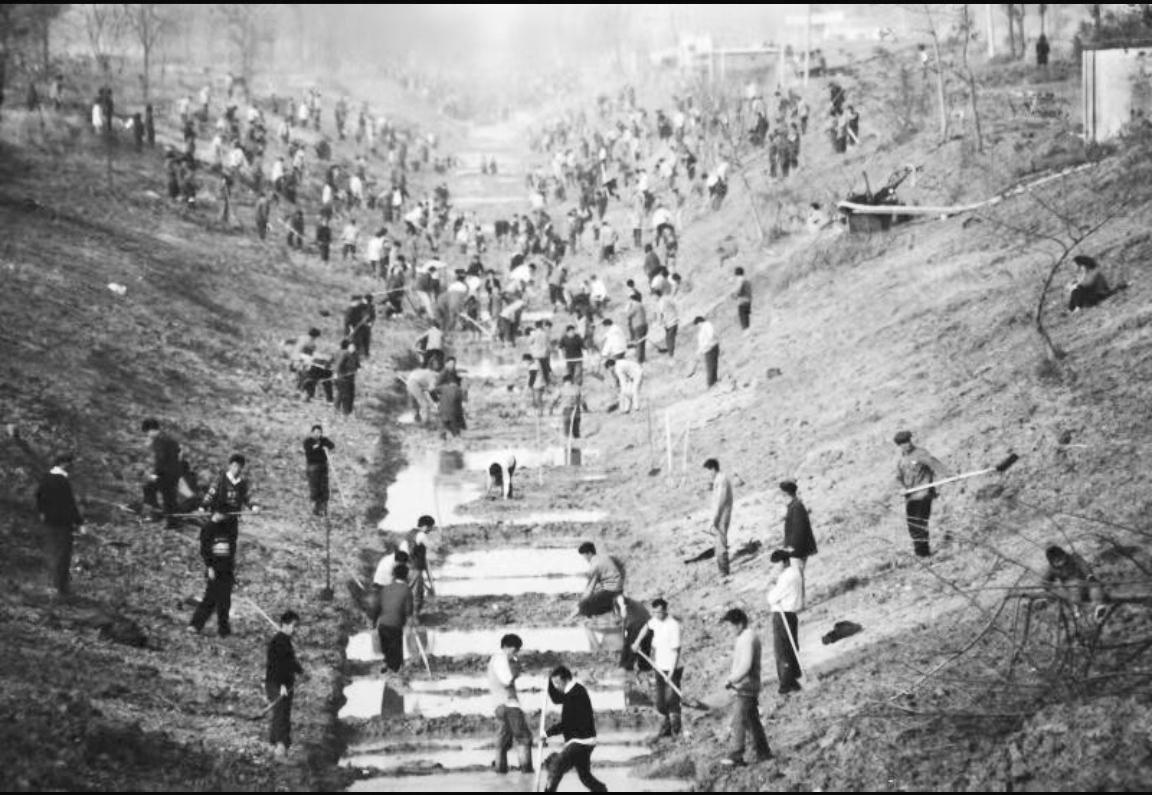

当时挖河的工具极其简陋,没有现代化运输工具,只能靠肩挑人扛。那时,主要的运输工具就是人力车、架子车和抬筐。但就是在这样的条件下,县政府一声令下,竟动员了10万民工,克服种种难以想象的艰难困苦,力争举全县之力,建设好这一造福子孙的宏伟工程,为凤台县的旱涝保收提供保障。

由于当时财政收入微薄,根本拿不出支付挖河的费用,只有各公社、大队、生产队、各家各户自己筹款。大家在县政府的统一领导下,出主意,想办法,集思广益,一心一意把心思放在永幸河的建设上,充分体现了艰苦奋斗、团结合作的社会主义大协作精神。

为了节约时间、节约工时,民工们自带干粮,自带工具,吃住都在工地上,当时的工地出现了兄弟争着报名、父子同时出征的感人场面。工地条件极其艰苦,有些困难真是难以想象,当时有这样两句很形象的文字:“开龙沟冰凌刺骨,破冻土尤如开山”,就是形容当时工地上作业时的情景。

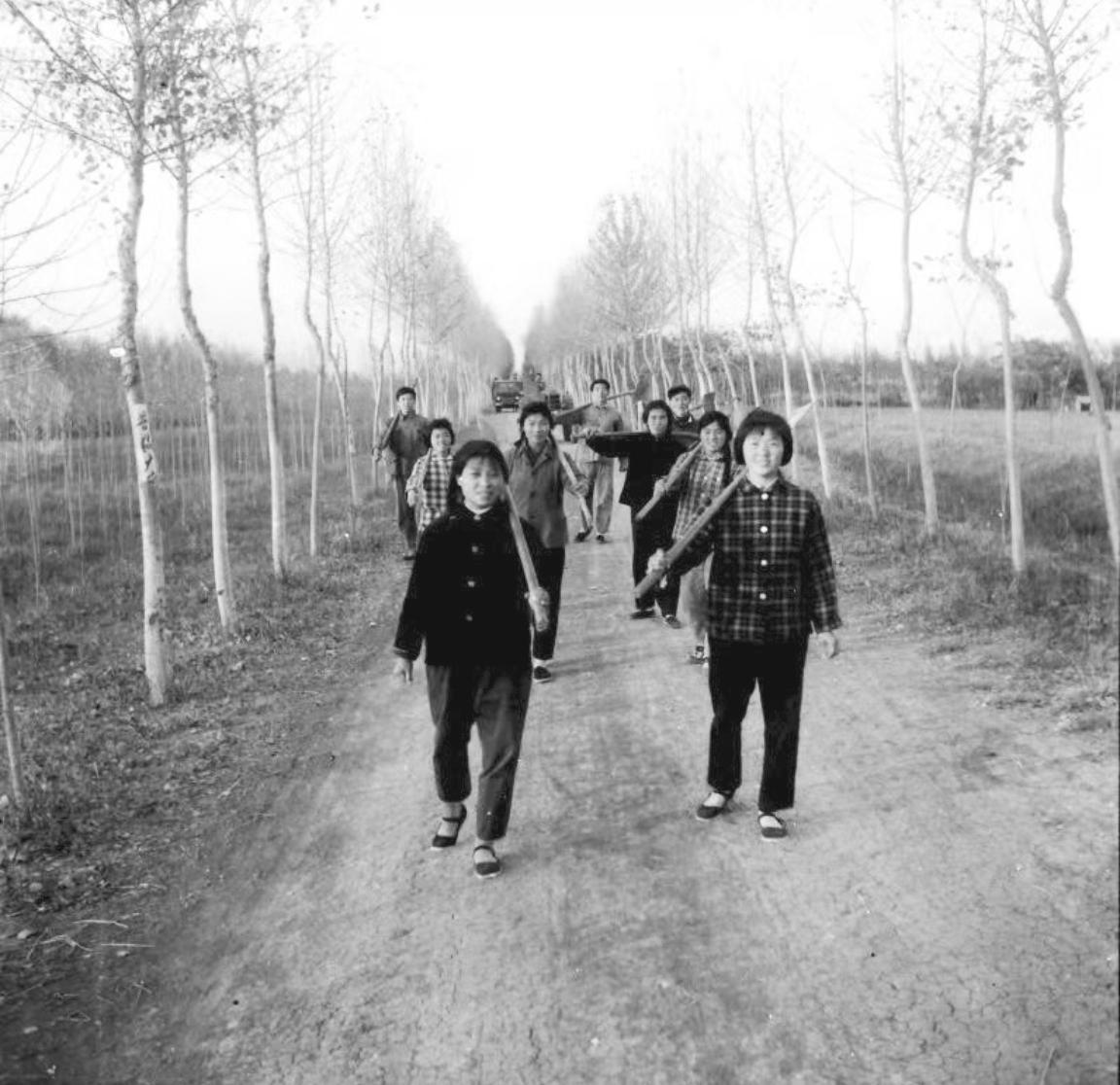

老局长齐儒卿满怀深情地说,那时候人的思想觉悟和自觉性都非常高,不像现在的人讲条件,要报酬,而是全凭一股革命干劲。当时挖永幸河,采取分段包干的形式,每个公社分一段。公社再往大队和村里、生产队里分,以提高功效,每个公社、大队的民兵营都起了关键作用。同时,还有青年突击队和铁姑娘队,当年涌现出了许多可歌可泣的先进人物:四次在永幸河会战的郑明文,拉架子车的好手刘廷军,巾帼不让须眉的工地“花木兰”常金兰,一放学就带着四个“英雄小姐妹”上工地的张侠,他们各显英雄本色,吃苦在前,流血流汗,从不说一个“不”字。正是这些勇于担当重任的“猛张飞”“花木兰”们起到了带头作用,才大大地缩短了工期。

齐老神情凝重地说,那时啊,很多地方吃不饱饭,永幸河工程也一度被迫停工,直到1964年“四清”时,才建设好菱角湖排灌站,为了不浪费仅有的资源,便利用永幸河做低水渠,改种了一部分水稻,收到了很好的效果。有了水以后,就改变了良田只种小麦、黄豆的单一种植,使粮食单产也有了明显提高,也一步步摘掉了“凤台县是破猪圈”的贫穷落后的帽子。

当时最大的亮点就是进行水网、林网、电网和路网的改造,对永幸河的工程建设,县里调整了新的工作思路,以科学务实的精准设计,在南水北调、北水南引上大做文章,1970年,县政府又对永幸河工程进行了统一规划。经过全县人民与水利工作者的共同努力,永幸河在1971年正式投入使用,河岸边的十多个乡镇开始大面积栽插水稻。

粮食丰收了,农民的生活也得到了逐步改善,昔日的“灾窝子”,变成了“米粮仓”。建成后的永幸河曾经历了两次大考,无数次的小考,都以“兵来将挡,水来土掩”的硬实力表现,向人们交出了满意的答卷。

(未完待续)